跟随央视节目《三餐四季》品味红河美食

能煮天下鲜的过桥米线、会施展魔法的汽锅鸡、刻在哈尼人基因里的哈尼豆豉煮泥鳅、一口爆浆的石屏豆腐……4月27日20时,央视大型美食文旅节目《三餐四季》云南篇在CCTV-1央视综合频道播出,主持人撒贝宁携手文艺嘉宾周笔畅、文化嘉宾陈立组成寻味团走进红河州,开启了一场自然与文化交织的美食之旅,向观众展示红河街巷里惊艳味蕾的红河美食。

过桥米线:一碗能煮天下鲜

红河州的首府蒙自,是过桥米线的发源地。在这里,人们常用一碗高汤、一著米线,混着各式各样的“冒子”,拉开一天的序幕。

早起赶上清晨的头汤,这是本地人心照不宣的默契。猪筒骨、老母鸡和肋排经4小时慢炖,醇厚绵长。95℃的高汤与90℃的汤碗搭配,确保生鲜熟透。琳琅满目的配料由客人自行挑选,而本地籼稻制成的米线则负责牢牢锁住汤汁,让每一个入口的瞬间迸发出鲜香。

百年过桥米线日月流香,是红河州“三千四百年”历史文化名片的重要组成部分。过桥米线这座“桥”,让更多人认识了这道红河风味。蒙自市被誉为“中国过桥米线之乡”,2014年11月,蒙自过桥米线制作技艺入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

汽锅鸡:汽锅里有“蒸功夫”

在建水县,有一道美食,锅里不加一滴水,蒸后收尽一锅汤。这样的巧思与一件烹饪器具息息相关——建水紫陶汽锅。

选用养足18个月的跑山鸡,切块放入汽锅中,点火加热后,蒸汽从汽锅中央的空心陶柱底部向上集中喷出,一部分凝聚成汤汁,另一部分沿着气柱外壁再次上升,反复3小时后,即可开盖。以汽锅蒸鸡,最大程度地封存了食材的原汁原味,汤汁抵达舌尖的瞬间,鲜香四溢、浓郁入味。

汽锅鸡,相传是建水县(古临安)厨师杨沥发明的吃法,早在200多年前就在滇南民间流传。因其蕴含的深厚文化和鲜美的味道,受到全国各地人们的喜爱。建水汽锅鸡于2017年6月入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

灶火燃起,水汽蒸腾,千年建水紫陶与千年建水古城默默相守,留住了一份本真的味道,也留住了一份属于建水的味觉记忆。

哈尼豆豉煮泥鳅:刻在哈尼人基因里的味道

哈尼族有这样一句关于豆豉的俗语:“宁可三天不吃肉,也要顿顿吃豆豉。”田间地头的日常劳作,为哈尼豆豉提供了特殊的原材料,也让哈尼人找到了“天然味精”。在元阳县的哈尼村寨中,哈尼豆豉是必不可少的烹饪调料,被称为哈尼族菜品的灵魂。

作为哈尼豆豉煮泥鳅的底味,哈尼豆豉的制作极其讲究。山泉水浸泡的黄豆放凉后铺于芭蕉叶中,发酵后剁碎,与豆秆灰、蒿子花、花椒叶煮过的汁水混合搅拌,晒到半干即可搓成球状,继续晾干,味道浓郁醇厚。烤熟后的哈尼豆豉舂成粉末,与姜末、蒜末、小米辣等配料共同放入锅中,加水煮沸,并依次下入芋菜与炸过的泥鳅。炖煮的过程中,多孔的芋菜吸收了浓郁的汤汁,干泥鳅的口感也因为哈尼豆豉的加入变得更加有层次。

哈尼豆豉制作技艺于2022年入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。哈尼豆豉的上头“味”,是自然的味道、生活的味道,也是哈尼人心中家的味道。

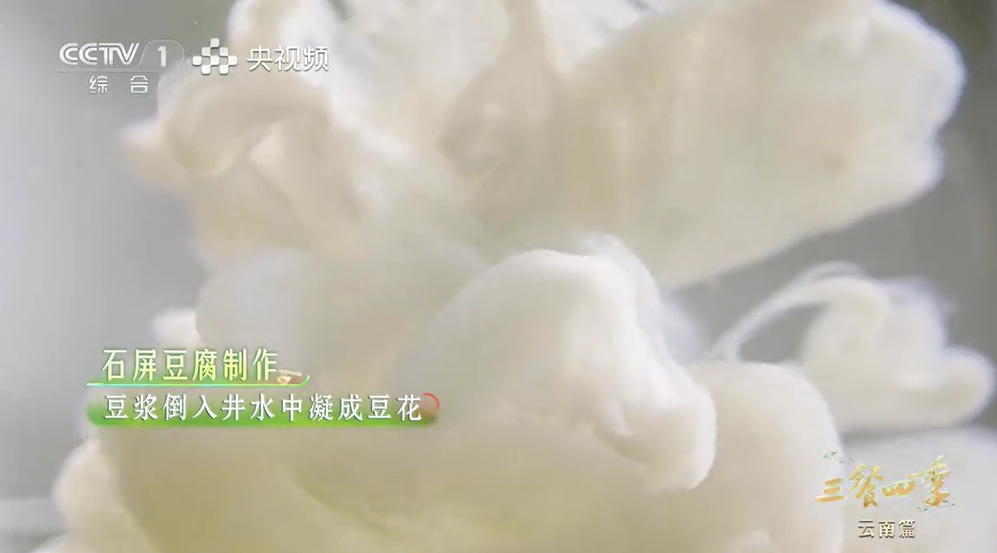

石屏豆腐:带不走的专利

在石屏古城,随处可以看见手拿筷子、用木炭火精心烤制豆腐的街边小摊,这就是“云南八怪”之一的“豆腐烧着卖”。在这里,制作豆制品的历史已有千年,而为豆腐点浆却发生在顷刻之间。

石屏豆腐美味的秘诀,在于神秘的地下井水,石屏特有的地下“酸水”按照比例与豆浆融合,凝固成型后,便可切成均匀的条块。手艺人巧手点制,食客们也自有门道,在石屏吃豆腐,边吃边烤,才是最地道的享受。掰开表皮金黄的豆腐,一口下肚,外酥里嫩,豆香四溢。

石屏被称为“豆腐之乡”,已有逾600年的历史。石屏古城的井水可作为天然豆腐凝固剂,豆腐制作工艺独特,2017年6月,石屏豆腐制作技艺入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

八面煎鱼:到底是哪八面?

“不刮鱼鳞,鱼煎八面”的八面煎鱼,“八面”指的是:两面鱼肚腩、两面脊背、两面鱼头、两面鱼尾。鱼煎至金黄后,炒香料——葱、姜、蒜、酸木瓜,再加入红辣椒粉以及热水煮成汤,将煎好的鱼放入锅中炖煮。出锅的八面煎鱼表皮酥脆,鱼肉鲜而不柴。

云岭绵延,梯田层叠,大自然的每一份馈赠在这里都显得如此珍贵。品《三餐四季》里的红河味道,于一餐一饭中体味人间烟火,在一城一味中感受风味哲学。

(文字由记者张哲心整理、视频素材来源:央视《三餐四季》编辑:潘林翰 赵云伟、图片来源于央视频截图)

责任编辑:陈楠

互联网新闻信息服务许可证:53120240002 网络视听许可证2510473号 滇ICP备11001687号

网上有害信息举报电话、涉未成年人专用举报电话:0873-3055023 涉未成年人专用举报邮箱:hhwjjbb@163.com

中共红河州委宣传部主管 红河网版权所有 未经红河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究