一路惊天(一)

“呜——呜——呜——”

1910年3月31日,当滇越铁路第一趟列车来往于中国昆明与越南海防之间时,谁也没有想到,时隔30多年后,这条由法国人修建的铁路,会以坚定的姿态参与到大中华的抗日战争之中。蒸汽机强大的动力装置足可以发出工业革命的怒吼,也同样可以发出中国人抵御外侮的怒吼。

端庄、华贵、丽气逼人的蒋介石夫人宋美龄也没有想到,1935年4月,她乘搭“米其林”巡视的滇越铁路,竟会在此后的云南发挥那么大的能量,成为抗日战争期间的国之命脉。

滇越铁路的抗战记忆是从西南联大蒙自分校开始的。

云南,这个被喻为“彩云之南”的高原之地,其交通并不发达。抗日战争时期,仅有一条公路、一条铁路可以进入其境内。

一条公路指的是1937年3月,抗日战争前夕临时建成通车的滇黔公路,滇黔公路蜿蜒于崇山峻岭之上,不仅是一条土路,也十分艰险,通车能力有限、运量有限。

一条铁路既为滇越铁路,不通国内却通国外,一路向南,可达越南河内与海城港,由此又连接上了广州、香港、广西防城港之间的海路。

国破山河碎,日军铁蹄之下的中国文人,不得不如逃难一般,踏上滇越铁路上的小火车,往大西南而来。

1937年至1939年间,52所学校迁至云南。北京大学、清华大学、南开大学合组,先为国立长沙临时大学,1938年4月,文学、法学两院师生分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路上的火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早的开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了这批踉跄的联大师生的到来。政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了蒙自最好的房子。

空置的蒙自海关税务司署旧址大院,被用作分校的课室和办公机构;单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,这是当年蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

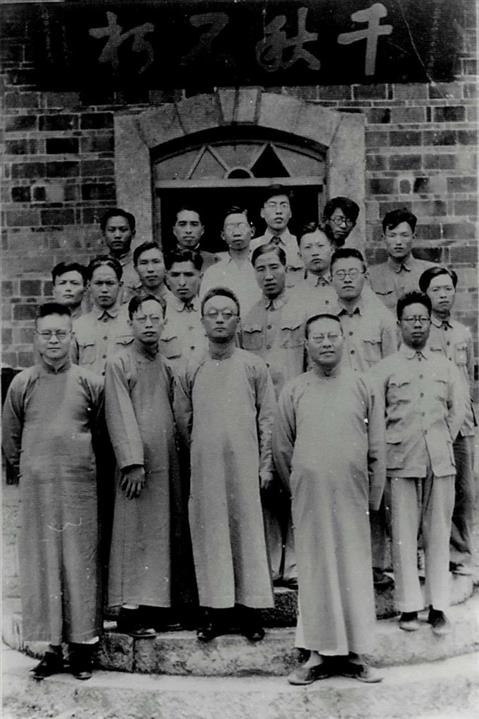

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰等。

迁到云南的还有广东的中山大学、上海的同济大学、上海医学院、杭州的国立艺术专科学校以及唐山工学院、中法大学、华中大学、中正医学、国立体育专科学校等院校和一批研究所。

一时之间,云南学者专家云集,不仅成为支持抗战的军事重镇和工业基地,也成了日军炮火之下的大西南学术文化中心。这是一个奇迹。

远迁云南,如梦如幻。闻一多先生这种梦幻是从一天早上开始的:……第五日行六十里,第六日行二十余里,第四日最疲乏,路途亦最远,故颇感辛苦。……如此继续步行,六天之经验,以男等体力,在平时实不堪想像,然而终能完成,今而后乃知“事非经过不知易”矣。至途中饮食起居,尤多此生未尝过之滋味。每日六时起床(实无床可起),时天未甚亮,草草盥漱,即进早餐,在不能下咽之状况下,必须吞干饭两碗,因在晚七时晚餐时间前终日无饭吃。……前五日皆在农舍地上铺稻草过宿,往往与鸡鸭犬豕同堂而卧。

作家巴金,对滇越铁路的记忆刻骨铭心,刻骨铭心是个笼统的说法,却再也没有比这次旅行更让人五味杂陈。

虽然滇越铁路沿线的风景是美的,滇段全线跨越金沙江、珠江、红河三大水系,跨越了亚热带干湿分明的高原季风气候、南亚热带半湿润气候、热带山地季风雨林湿润气候三大气候带,穿越了12个少数民族聚居区,此等风光对见多识广的巴金而言,也不曾多见。

可他没有心情欣赏风景,他在一篇文章中记述道:当时从上海到所谓“大后方”去的人,大都经由海防乘坐火车进云南,去昆明。我经过海防时法国刚刚战败,日本侵略军正在对法国殖民当局施加压力,要侵占越南,形势紧张,这条路的命运不会长了。……这以后我们就由河口铁桥进放中国境内。在“孤岛上海”忍气吞声地生活了一年半,在海防海关那个厅里看够了法国官员的粗暴行为,现在踏上我们亲爱的祖国的土地,我的激动是可以想象得到的。当然,比激动更强的还有对侵略者的愤怒。

使用书本难道能进行战争吗?不,这不是战争手段,而是向世界传达了一种呼喊。朱自清先生在南湖岸边曾大声呼喊:……诸君又走了这么多的路,更多的认识了我们的内地,我们的农村,我们的国家。诸君一定会不负所学,各尽所能,来报效我们的民族,以完成抗战建国的大业。

穿过历史,我的耳朵也听见了他们的声音。我听到罗庸先生在吟诵杜甫的《春望》:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

吟完了,罗庸先生陷入沉默,隔了一会,他大声说:“现在我们处在何种境地呢?敌骑深入,平津沦陷,我们大家都流亡了。”先生低声叹息,课堂内鸦雀无声,只有窗外,刮着阵阵悲风……

陈梦家和赵萝蕤夫妇常在南湖边散步。陈梦家先生教文字学课,穿着蓝布大褂、布鞋,手里老拿着一个灰布包,里头装着书和讲义走进海关大院去上课。赵萝蕤1936年已经译了T.S.艾略特的《荒原》。

南湖上有风,但不大,而在那时中国的北方,炮火仍然在燃烧。他们用从容的上课作为呼喊,世界听到了他们的声音。

那个天气不错的午后,我一个人来到西南联大蒙自分校的旧址,想更近距离地倾听这里曾发出的声音。这里是诗人闻一多蛰居的斗室,他像是在赌气一样,足不出户,独自沉醉于《楚辞》的华美辞章中,进行着他的《<天问>注疏》,他是以这种方式表达抗争吗?郑天挺劝他出来走走,沐风赏景,让他“何妨一下楼”,竟也是充耳不闻。

是的,他们须臾没有忘记家国之难和肩头重任。蒙自分校开学首日,师生们即在南湖边的省立蒙自中学礼堂纪念“五四”运动,决心继承“五四”精神,抵御强暴,打回老家去。

等到炮声稀落的时候,鸽子会衔着橄榄枝而来。烈火中涅槃的凤凰也会重生,而此时,滇越铁路上拉来的中国文人、专家,将会以更出色的专业,报效自己的祖国。

责任编辑:目则珠江

互联网新闻信息服务许可证:53120240002 网络视听许可证2510473号 滇ICP备11001687号

网上有害信息举报电话、涉未成年人专用举报电话:0873-3055023 涉未成年人专用举报邮箱:hhwjjbb@163.com

中共红河州委宣传部主管 红河网版权所有 未经红河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究