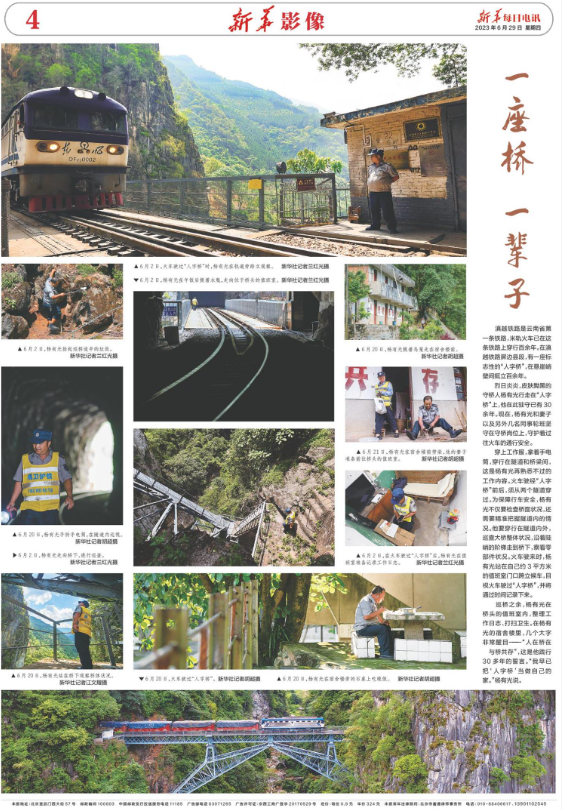

一座桥,一个人,为何值得这么多版面报道

凡人也有不平凡的坚守

记者的镜头追随光的方向

一组聚焦普通劳动者的报道

为何被多家媒体整版采用

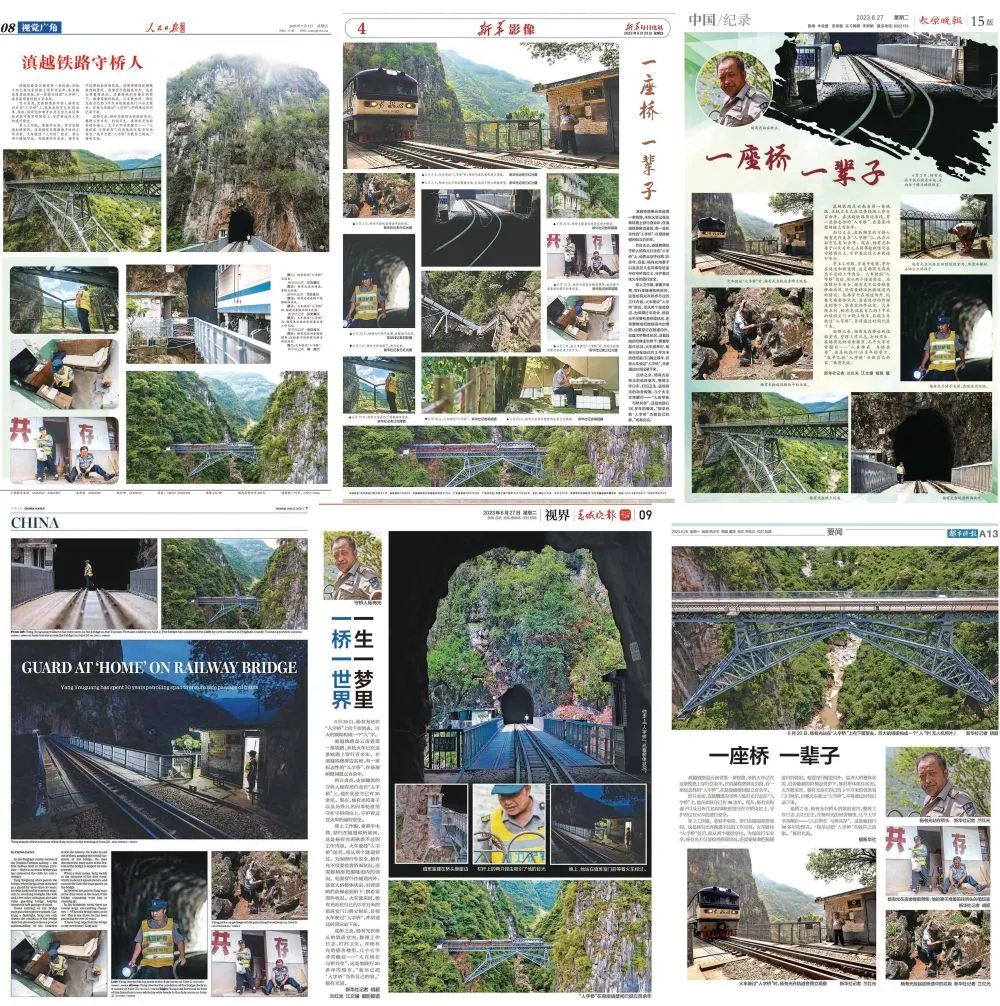

滇越铁路是云南省第一条铁路,云南段于1903年10月由法国殖民者开工修建,1910年3月正式通车,因轨道间距1米,故称米轨铁路。百年间,这条铁路记载着法国“铁路为殖民”的掠夺历史,也记载着共和国“铁路为人民”的辉煌。

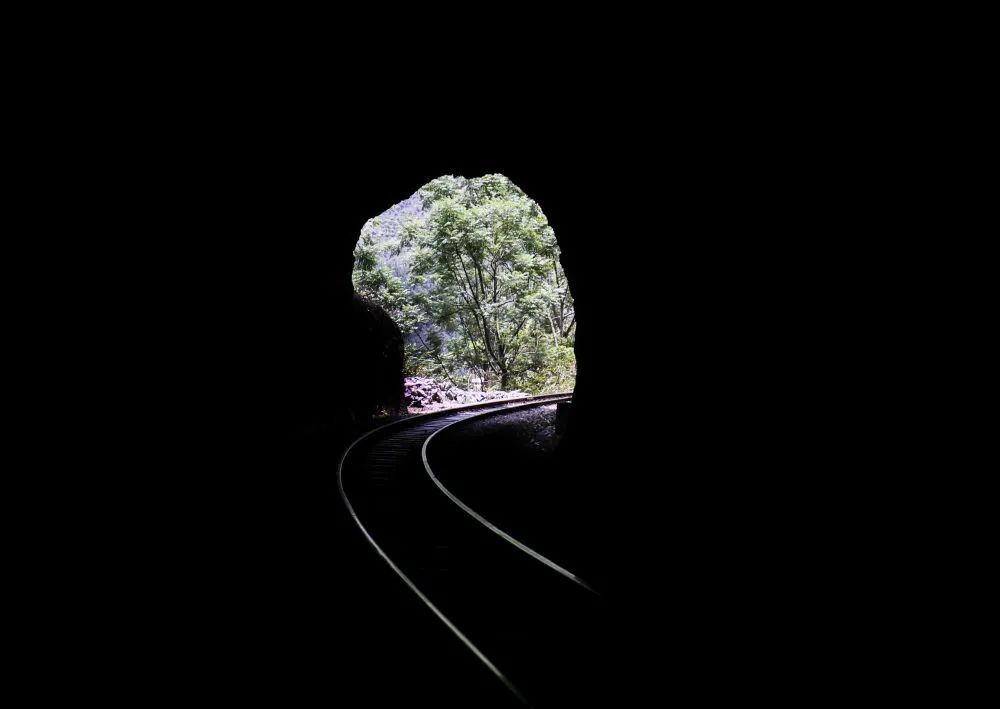

隧道口形似人脸,被当地人称为“人脸隧道”

滇越铁路云南屏边段的“米轨”

这座在滇越铁路屏边县段的“人字桥”由法国工程师设计,高102米,长71米,宽4米,于1907年3月开始施工,1908年12月竣工,因支撑桥体的两节钢梁呈人字形结构,故被称作“人字桥”。“人字桥”碑记中记载,修桥过程中,共有800余名劳工死亡,被称为“‘人字桥’八百壮士”。百余年来,这座桥挺立在悬崖峭壁间,至今仍在发挥着作用。

远眺“人字桥”

走出“人脸隧道”踏上“人字桥”,透过相机取景器,记者看到在另一端桥头的崖壁上,一个身着铁路安保制服的中年男人正在捡拾垃圾,这也是守桥人第一次进入记者的镜头。

杨有光,个子不高,身材敦实,常年的户外工作,一年四季经受阳光的灼晒,使他的皮肤黑里透红,泛着光泽。

当年18岁的杨有光刚入伍就被武装部长带到“人字桥”上,开始了自己的守桥生涯,这一守就是32年。现在,他和妻子以及另外几名同事轮班坚守在守桥岗位上,守护着过往火车的通行安全。

杨有光的妻子在宿舍厨房做饭

值班时,杨有光穿上工作服,拿着手电筒,穿行在隧道和桥梁间,检查铁轨特别是“人字桥”上的各种铁路设施的安全,这是他再熟悉不过的工作内容。

6月20日杨有光在桥上巡查 新华社记者 江文耀 摄

火车驶经“人字桥”前后,须从两个隧道穿过。为保障行车安全,杨有光不仅要检查桥面状况,还需要精准把握隧道内的情况。他要穿行在隧道内外,巡查大桥整体状况,沿着陡峭的阶梯走到桥下,察看零部件状况。

杨有光在隧道内巡查

火车驶来时,杨有光站在自己约3平米的值班室门口跨立候车,目视火车驶过“人字桥”,并将火车通过的时间记录下来。巡桥之余,杨有光在桥头的值班室内,整理工作日志、打扫卫生,捡拾桥上桥下的垃圾。

今年50岁的杨有光有2个孩子。他是个顾家的男人,平时的生活也很简单,上山守桥、下山回家,两点一线地过了半辈子。这么多年来,杨有光唯一的爱好就是养鸟、斗鸟,这是当地苗族男性农闲时喜欢聚在一起进行的一种活动。

提着鸟笼的杨有光

在杨有光的宿舍楼里,几个大字非常醒目——“人在桥在 与桥共存”,这是他践行30多年的誓言。杨有光说:“我早已把‘人字桥’当作自己的家。”

从早7点出发到晚9点下山,一整天的采访和拍摄后,杨有光的形象在镜头里逐渐变得立体起来:他是个工作起来一丝不苟的人。从白天到黑夜,从18岁到50岁,他始终牢记职责使命,不曾偷懒、懈怠。

6月20日杨有光站在桥下观察桥体状况 新华社记者 江文耀 摄

他其实也是个热爱生活的人。两只虫子趴在栏杆上打架,他会看得很入迷。检修桥梁的老朋友来了,他会笑得很开心。他还是个有情趣的人。上山时会带着自己养的小鸟来陪他一起守桥。他也是个念旧的人。家里的老相簿里除了一张结婚照,其他都是人字桥和曾经守桥时与战友训练的老照片。

他的家建在人字桥旁边的山脚下,守桥的时候低头看就能见到家,在家的时候抬头看也能见到桥。最近村里改造,房子需要往后边迁一段距离,老杨为此很是苦恼。

在家里,老杨给正在桥上守桥的媳妇打了通电话,单位之前给他发的荣誉证书忘了放哪儿了,他想找出来让记者看看。

正在跟妻子通电话的老杨

这个不善言辞的汉子,或许觉得说得再多,也不如那些荣誉证书更有力量。看着老杨站在窗前打电话的背影,还有身后那座历经百年风雨洗礼依然屹立不倒的“人字桥”,几位记者被感动了。

青春终将慢慢老去,春花依然年年盛开。也许老杨十八岁那年来到人字桥时,也不曾想过,守好这座桥会是他一辈子的事。正如有些花,它很美丽很优秀,却藏在角落长在大山深处。

杨有光站在桥头远处左侧的房子是他山下的家

“人字桥”距离地面有百余米高,要想到达桥上,记者需要沿着铁轨,打着手电穿过两条漆黑的隧道,步行半个小时。6月的云南已十分炎热,上到桥上时,记者一行几人都已大汗淋漓。

在采访中为了能找到更好的拍摄角度,尽量不干扰杨有光正常的工作和生活状态,记者数次小跑往返于隧道和“人字桥”间,力求抓到最好的瞬间,尽量多角度展现杨有光的人物形象。

记者江文耀(左二)、张浩波(右二)、云南分社文字记者浦超(右一)与杨有光交流

隧道漆黑一片,只有两条铁轨泛着幽冷的暗光。记者无法看清脚下,随时有被绊倒的可能,但是记者们的镜头却始终追随着杨有光,因为杨有光心里的那束光在吸引着记者。

杨有光在人字桥村新建的两座房子均面向人字桥,他和妻子把整个家庭奉献给了“人字桥”的守护工作。

每一个看似平凡的坚守都有其意义。30多年过去,杨有光从一名清秀小伙儿变成了一位敦实的中年汉子,滇越铁路也不再繁忙。如今,每天只有两趟列车经过“人字桥”。但即便如此,杨有光依旧一丝不苟地坚守在岗位上,守护着过往列车的安全。杨有光守护“人字桥”的故事也成为激励记者前行的力量。

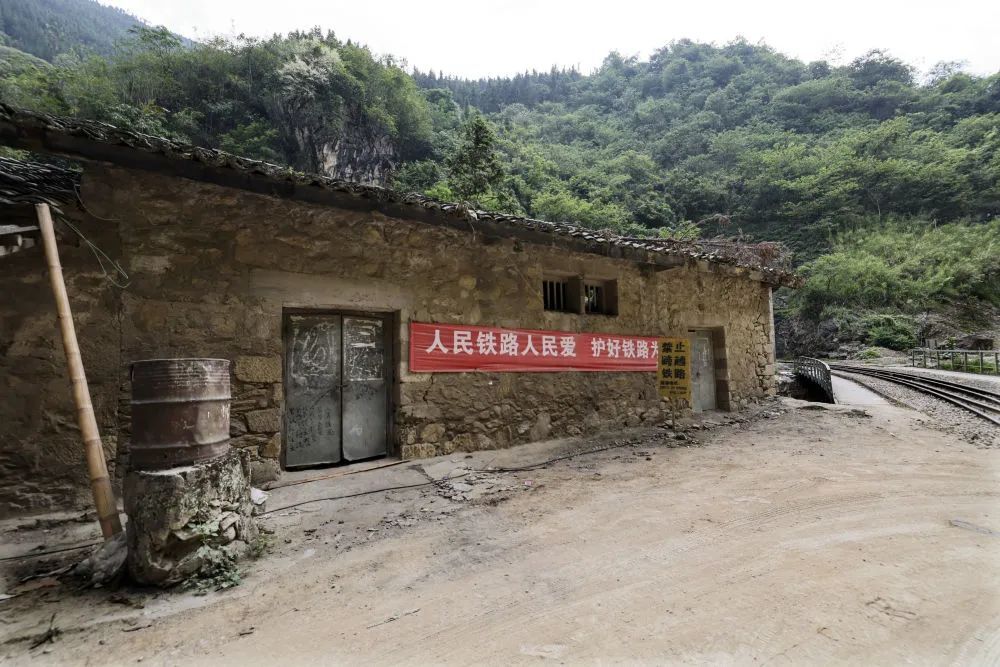

这是位于人字桥村的滇越铁路老客运站

责任编辑:佚名

互联网新闻信息服务许可证:53120240002 网络视听许可证2510473号 滇ICP备11001687号

网上有害信息举报电话、涉未成年人专用举报电话:0873-3055023 涉未成年人专用举报邮箱:hhwjjbb@163.com

中共红河州委宣传部主管 红河网版权所有 未经红河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究